Habité dès la préhistoire par des populations berbères, le territoire marocain a connu des peuplements phéniciens, carthaginois, romains, vandales, byzantins avant d'être islamisé par les Arabes. C'est en 788, lors de son exil qu'Idris Ier, fuyant les persécutions du califat des Abbassides, a donné naissance à un État dans ce Maghreb el-Aqça (Maghreb extrême). Depuis, le Maroc a toujours gardé, si ce n'est une indépendance absolue, du moins une très forte autonomie.

L'attrait des richesses provenant du commerce du Sud (le Sahara)

vers le Nord (l'Occident) va attirer les convoitises de diverses tribus

avec pour ville carrefour Marrakech (la porte du désert) qui deviendra

naturellement la capitale de diverses dynasties, en particulier celles

venant du Sud (Almoravides, Almohades, Saadiens) ; c'est la raison pour laquelle, toute l'histoire du Maroc (des Idrissides aux Alaouites)

fut marquée par le commerce des richesses du Sud vers le Nord.

L'histoire et l'origine du Maroc furent, sont et seront marquées par le

lien avec le Sahara

Les premières traces de peuplement

L'Homme a laissé de nombreuses traces au cours de toute la période préhistorique, marque d'un peuplement très ancien, sans doute facilité par un climat plus favorable qu'aujourd'hui.À l'Acheuléen (Paléolithique inférieur), des indices datant d'au moins 700 000 ans traduisent une première activité humaine. Ces hommes vivaient principalement de la cueillette et de la chasse. Les outils de cette époque sont les galets aménagés, le biface, les hachereaux découverts notamment dans les régions de Casablanca et de Salé.

Le Moustérien (Paléolithique moyen) entre 120 000 et 40 000 ans avant l'ère chrétienne, se caractérise par l'évolution de l'outillage. Cette période a livré des racloirs et des grattoirs, en particulier au sein de l'industrie lithique de Jbel Irhoud.

La période de l'Atérien (de Bir el-Ater en Algérie) est connue uniquement en Afrique du Nord. Cette période se caractérise par la maîtrise de la production d'outils présentant des pédoncules destinés à faciliter l'emmanchement. Cette période a aussi connu un changement climatique, puisque la faune et la flore se raréfient, laissant place au désert qui coupe aujourd'hui l'Afrique en deux.

Le Paléolithique supérieur est marqué par l'arrivée d'Homo sapiens, porteur de l'industrie ibéromaurusienne. À Taforalt (Oujda), les outils retrouvés datent de 30 à 20 000 ans avant J.-C. Des rites funéraires sont identifiés : les morts ont le corps en décubitus latéral et les os peints.

Ces populations se maintiennent jusque vers 9 000 ans avant J.-C. puis elles vont être éliminées ou absorbées par l'arrivée des premiers ancêtres des populations berbères actuelles : les capsiens (nom issu de la ville antique de Capsa, aujourd'hui Gafsa) arrivent de l'est (comme le montrent les études linguistiques, qui classent dans la même famille l'égyptien et le berbère).

Des sites néolithiques, montrant l'apparition d'une sédentarisation et la naissance de l'agriculture sont découverts près de Skhirat (Nécropole de Rouazi-Skhirat) et de Tetouan (grottes de Kaf Taht el Ghar et de Ghar Kahal)

Antiquité

Article détaillé : Maurétanie Tingitane.

Les Phéniciens, commerçants entreprenants originaires du pays de Canaan, installent leur premiers établissements sur les côtes marocaines dès le XIe siècle av. J.-C. et fondent des comptoirs comme Tingi (Tanger) ou Lixus (près de Larache). C'est à partir de la fondation de Carthage (en Tunisie, Maghreb de l'Est) que la région commence à être réellement mise en valeur. L'influence de la civilisation carthaginoise se fera sentir près de mille ans au Maroc : en effet à partir du VIe siècle,

les Carthaginois en quête de métaux précieux (extraits des mines de

l'Atlas et de la vallée du Draâ), de pourpre (issu d'un coquillage, le

murex, que l'on trouve à Mogador par exemple, à l'origine de la teinture

du même nom), vont commercer avec les populations locales et introduire

des éléments culturels propres à la société phénicienne.En 40, le royaume des Maures perd son dernier monarque, Ptolémée de Maurétanie. Caligula, qui l'a fait assassiner, fait face à la guerre d'Aedemon : Il faudra quatre ans pour mater cette révolte et en 46, l'empereur Claude annexe le royaume qui devient la province de Maurétanie Tingitane avec pour chef-lieu la cité de Tingi. La domination romaine se limite aux plaines du nord (jusqu'à la région de Volubilis près de Meknès) et l'Empire ne cherche pas à contrôler la région brutalement : il semble que les tribus autonomes et pacifiques comme celle des Baquates, sont imbriquées dans le territoire de la province. Pour autant Rome doit lutter sans cesse contre les Berbères des montagnes de l'Atlas et ceux des plaines atlantiques, comme les fameux Autololes issus du grand peuple gétule

. La Maurétanie Tingitane est une province militaire relevant directement du gouvernement impérial, administrée par un procurateur issu de l'ordre équestre romain (chevalier). Le procurateur est assisté de cohortes d'auxiliaires recrutés en Hispanie, en Gaule, en Britannia, en Illyrie et en Syrie. Ces unités sont principalement réparties dans le triangle Tingi-Sala-Volubilis, dispositif appuyé par d'importants camps militaires comme Oppidum Novum (Ksar el Kébir), Thamusida (près de Kénitra) et les structures de la région de Sidi Kacem. De la même manière, des troupes maures sont recrutées par les Romains mais pour aller défendre les frontières de l'Empire sur le Rhin, le Danube et l'Euphrate. Le plus connu des Maures entrés ainsi au service de Rome est le général Lusius Quietus. Ce dernier, fils du chef d'une importante tribu maure, se couvre de gloire au cours des campagnes contre les Daces et les Parthes, conquit la Médie, l'Arménie et la Babylonie et écrase les révoltes de Judée. Sa puissance et son prestige militaires deviennent tels qu'il est envisagé pour succéder à l'empereur Trajan.

La cavalerie maure attaquant les Daces sous les ordres de Lusius Quietus, bas-relief de la Colonne de Trajan à Rome

Certaines familles de l'aristocratie locale réalisent de brillantes carrières, au point d'envoyer leurs membres siéger au Sénat romain. Les campagnes proches sont mises en valeur par les grands propriétaires terriens également issus de ce patriciat provincial. La richesse agricole principale de la Tingitane est l'huile d'olive, largement exportée dans le reste de l'Empire. Les plaines produisent aussi du blé et des fruits, et les forêts sont exploitées pour le bois de cèdre et de thuya. Toutes ces substances sont acheminées vers les ports comme Tingi et Sala qui connaissent une très forte activité commerciale.

Au IIIe siècle, l'Empire recule. C'est aussi le cas en Afrique du Nord et en particulier au Maroc : la Maurétanie Tingitane se retrouve réduite à la seule ville de Tingi et à la côte nord. Elle est d'ailleurs rattachée administrativement au diocèse d'Hispanie. Les cités de la province sont presque toutes évacuées par les autorités officielles, y compris Volubilis. Au sud du fleuve Loukkos seul le port de Sala est conservé par l'Empire. Les raisons de ce repli sont mal connues : pression des Berbères montagnards et du Sud ? Crise économique plus violente dans cette région ? Affaiblissement dû aux conflits internes de l'Empire avec l'épisode des Gordiens10?

Profitant de l'affaiblissement de l'Empire romain d'Occident, une coalition de barbares en majorité germaniques, formée de Suèves, de Vandales et d'Alains traverse le Rhin en 406. Les Vandales descendent alors en Espagne et passent en Afrique en 429. Ils atteignent Hippone (Algérie) en 430. Le gouvernement de Constantinople engage en vain une expédition navale contre cette invasion. Les Vandales s'installent dans l'Afrique du Nord-Ouest pour plus d'un siècle. Il faut attendre 533-534, pour que s'engage la campagne d'Afrique décidée par Justinien Ier et dirigée par le général thrace Bélisaire. Le corps expéditionnaire byzantin anéantit le royaume vandale et déporte ses élites en Asie mineure. La pacification du territoire reconquis est plus laborieuse et se heurte à la pugnacité des Maures, notamment ceux de l'ouest de l'Afrique du Nord11.

La Maurétanie Tingitane n'est d'abord pas touchée par la conquête et la domination vandales. Les Germains ne contrôleront jamais que quelques points des côtes méditerranéennes du Rif. La région passe sous contrôle byzantin en 534. Mais les Maures, habitués à une indépendance réelle depuis plus d'un siècle, résistent farouchement autour du prince Garmel et harcèlent les légions de Bélisaire6. Les Byzantins érigent l'extrême Nord marocain, autour de Tanger, Ceuta et Lixus, en province de Maurétanie Seconde, administrée par un exarque et par un comes (comte), avec prolongement sur le sud de l'Espagne pris aux Wisigoths (préfecture de Bétique). La Maurétanie Seconde connaît un certain renouveau économique et démographique. Cette présence byzantine fragile, menacée à la fois par les Goths et par les Maures, subsiste jusqu'à la conquête arabo-musulmane.

Conquête arabo-musulmane

Article connexe : Conquête musulmane du Maghreb.

En 638, les Arabes prennent Alexandrie.

En 649, ils atteignent le Maghreb. Mais ce n'est qu'à la cinquième

campagne (681) qu'ils entrent au Maroc. Ils font alors face à une

farouche résistance berbère, à la suite de certaines[Quoi ?]

erreurs diplomatiques. Les Berbères, qu'ils soient montagnards ou des

plaines aujourd'hui marocaines ou algériennes, vont permettre à l'Empire

byzantin de se maintenir jusqu'en 698. La présence byzantine est alors

vaincue et ne subsiste que la résistance berbère, qui tient encore

quinze ans. En 708, l'antique Maurétanie se convertit à l'islam. Cette

conversion, qui touchait des populations encore jamais christianisées,

ne fut pas remise en cause par les Berbères. La région connut par la

suite des révoltes anti-arabes, mais pas anti-musulmanes12.

Les musulmans utilisent la puissance de frappe des nouveaux convertis :

l'Espagne wisigothique est conquise en trois ans et les troupes

berbères arrivent en Navarre en 715. Ils seront vaincus à Poitiers en 732.L'ensemble du Maroc côtier est sous domination omeyyade. Dans la région du Rif s'établit un petit émirat berbère autonome : l'émirat de Nekor ou Nokour13.

En 740 a lieu la première révolte berbère face au pouvoir arabe : sans remettre en cause l'islam, le kharijisme conteste le califat d'orient. C'est, pour ses fidèles, la volonté de choisir « le meilleur » pour gouverner (un millénaire avant la devise de la révolution française La carrière ouverte aux talents), et non pas forcément un descendant du prophète (ce que veut le chiisme), ou un candidat choisi par les sages (ce que veut le sunnisme). Le kharijitisme est la thèse la plus appréciée par les peuples berbères, christianisés et aux sentiments démocratiques : le chef se doit d'être choisi par tous, et non pas imposé14. Le califat omeyyade refuse, et un conflit éclate. En 750, à Damas, les Omeyyades sont renversés par les Abbassides. Le Maghreb al Aqsa se retrouve dans une quasi-anarchie.

Fondation du Maroc

La fondation du Maroc, pays se considérant arabo-berbère, africain et musulman, se fait avec les Idrissides qui allièrent à leur cause diverses tribus contrôlant des petits royaumes ou territoires indépendants de tout pouvoir central15. Au fur et à mesure des alliances, les Idrissides vont étendre leur influence territoriale avec des populations autochtones et lancer les bases de l'organisation d'un État constitué (Makhzen) reprises par les dynasties suivantes. Si les Idrissides vont commencer à dessiner les bases de l'État et des frontières de l'actuel Maroc, ce sont les Almoravides qui en créant leur capitale Marrakech donneront au pays son nom (le nom Maroc est dû à la déformation linguistique française de Marrakech) ; ils consolideront et élargiront l'œuvre débutante et fragile des Idrissides ; les dynasties suivantes hériteront de l'expérience étatique précédente.Même si d'autres civilisations du bassin méditerranéen (Rome, Carthage…) ont enrichi l'histoire du pays et même, si des populations de l'actuel Maroc vont participer à l'essor de ces civilisations, les historiens du Maroc considèrent que l'impact de ces civilisations a été limité à l'extrême nord du Maroc et à certains comptoirs commerciaux.

À propos du Maroc, le terme Empire est parfois utilisé car par définition, un empire est un ensemble d'états ou de royaumes (voir les différentes cartes du Maroc). Ceci explique l'appellation « villes impériales » utilisée encore de nos jours pour qualifier les villes de Fès, Marrakech, Meknès et Rabat.

Lorsque le Maroc se forme, le reste du Maghreb est éclaté sous forme de royaumes ou territoires indépendants, parfois concurrents ou en guerre, sans pouvoir central c'est-à-dire non organisés en État dirigé par des populations autochtones. L'organisation en État structuré permit aux Saadiens et aux Alaouites de s'opposer à l'expansion ottomane qui s'arrêta au fleuve de la Moulouya et qui s'étendait sur une grande partie des autres pays arabes actuels.

Des désaccords apparus au début du XXe siècle dans la famille alaouite et dans le makhzen plus globalement à la suite de problèmes de gestion du pays, créent une période d'instabilité dont vont profiter plusieurs puissances coloniales (Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, France) pour essayer de s'emparer du pays en raison entre autres une position géostratégique intéressante. Après bien des tractations houleuses et secrètes qui faillirent déclencher, dès 1911, la Première Guerre mondiale (coup d'Agadir), le Maroc est partagé entre la France et l'Espagne.

Rôle des tribus au cours de l'histoire du Maroc

Lors de leur conquête du pouvoir et pour étendre et asseoir leur influence géographique sur des périodes plus ou moins longues, les dynasties marocaines devront passer des alliances (intéressées, religieuses, maritales, forcées, pacifiques ou négociées) avec les différentes tribus musulmanes et juives du pays. L'islam sunnite sera alors le principal ciment entre les différentes tribus qui composent le royaume. Néanmoins, le fait que certaines dynasties se soient clairement affichées comme chérifiennes ne leur garantit pas la pérennité de leur pouvoir sur le pays.Pendant le XXe siècle, l'aspect tribal du Maroc perd en importance, notamment à la suite de l'exode des populations rurales vers les grandes villes. Cependant, cet aspect est encore présent et d'une grande importance dans les campagnes.

Le Maroc demeure un pays fortement tribal, mais ce point ne signifie pas l'absence d'un pouvoir central organisateur: De nos jours encore, les représentants des différentes tribus du pays continuent à réitérer leur allégeance (bay'a) au roi au cours de la fête du Trône.

La grande révolte berbère (739-743)

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Dynastie Idrisside (789-985)

Article détaillé : Dynastie Idrisside.

L'histoire des Idrissides commence, lorsqu'un prince arabe chiite de la famille de `Ali (quatrième calife de l'islam), Idris Ibn 'abd Allah al-Kamil et son affranchi Rachid Ben Morched El Koreichi, se réfugient dans le Moyen Atlas. Fuyant la menace des Abbassides (qui avaient massacré des Alides et leurs partisans chiites lors de la bataille de Fakh près de La Mecque), ils séjournent en Égypte avant de s'installer à Walilah (Volubilis), sous la protection de la tribu berbère des Awarbas. Réussissant à rallier les tribus à sa cause, Idriss est investi Imam et fonde la ville de Fès en 789 sous le nom d'Idriss Ier. C'est le début de la dynastie des Idrissides.

Mosquée Al Qaraouiyyine de Fès, abritant une université fondée au IXe siècle sous le règne des Idrissides

Se sentant à l'étroit à Walilah, Idriss II quitte l'antique cité romaine pour Fès, où il fonde le quartier des Kairouanais sur la rive gauche (Idris Ier s'était établi sur la rive droite, le quartier des Andalous). Les Kairouanais sont issus de puissantes familles arabes orientales et arabo-perses (originaires du Khorassan) établies en Ifriqya depuis l'époque abbasside. Elles sont expulsées de Kairouan en raison des persécutions politiques que leur infligent les Aghlabides. Les Andalous qui s'installent à Fès sont quant à eux des opposants aux Omeyyades, originaires des faubourgs cordouans (notamment du faubourg du Rabad, d'où le nom de Rabadis attribué aux éléments de cette première vague d'immigration en provenance d'Al-Andalus)18. Le royaume idrisside connaît de manière générale une importante phase d'urbanisation, illustrée par la création de villes nouvelles comme Salé, Wazzequr et Basra, cette dernière inspirée de la Bassorah d'Irak. Ces centres urbains sont des foyers de diffusion de culture arabe et des vecteurs d'islamisation.

À cette même époque, les Vikings venus de la lointaine Scandinavie et menés par Hasting et le prince suédois Björn Ironside, attirés par les richesses éventuelles et potentielles autour du détroit de Gibraltar et de la Méditerranée occidentale, se signalent par leurs incursions dévastatrices sur les côtes nord du Maroc (notamment dans les régions d'Asilah et de Nador). L'historien et géographe andalou Al-Bakri désignera les envahisseurs vikings par le terme de "Majus" et relatera particulièrement leurs exactions contre l’Émirat de Nekor dans le Rif.

En 985, les Idrissides perdent tout pouvoir politique au Maroc et sont massivement exilés en Al-Andalus. Installés à Malaga, ils récupèrent peu à peu leur puissance, au point d'engendrer une dynastie pendant l'époque des taïfas, les Hammudites. Ces derniers prétendront même à la fonction califale à Cordoue en lieu et place des Omeyyades déchus en 1016.

Omeyyades, Fatimides et factions zénètes (Xe-XIe siècle)

En 932, les Idrissides perdent Tlemcen au profit des Meknassas pour le compte des caliphes Fatimides. La ville restera aux mains des Fatimides jusqu'en 955, date de sa prise par les troupes omeyyades, avnt de retomber aux mains des Fatimides en 973.

Au milieu du Xe siècle, depuis leur forteresse de Hajar Annasr, les Idrissides ne contrôlent plus que le nord-ouest du pays.

En 974, une intervention omeyyade enlève toute indépendance aux Idrissides et en fait leurs vassaux. En 977, c'est par le biais de leurs vassaux zirides, dirigés par Bologhine ibn Ziri, que les Fatimides tentent de nouveau de conquérir le Maroc, s'avançant jusqu'à la péninsule tingitaine ; ils sont cependant contraints de reculer devant l'armée omeyyade venue d'Andalousie à la demande des Maghraouas

À partir de 985, date de la destruction du dernier noyau de l'État idrisside par les Omeyyades, le Maroc est contrôlé par les Meknassas, les Maghraouas et les Ifrenides, dont les allégeances oscillent entre les caliphes cordouans et fatimides. Les trois factions zénètes, entrées en conflit les unes contre les autres, exercent alternativement le commandement à Fès, alors que les Ifrenides avancent jusqu'à l'intérieur du territoire des Berghouatas.

Jusqu'au milieu du XIe siècle et la réunification par les Almoravides, le Maroc est partagé entre les différents groupes tribaux zénètes, luttant à la fois les uns contre les autres et contre les Sanhajas ; cette instabilité ne permet à aucune de ces trois tribus de constituer une dynastie durable.

Autres états indépendants entre le VIIIe et le XIe siècle

Émirat de Nekor (710-1019)

Article détaillé : Émirat de Nekor.

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Royaume des Berghouata (744-1058)

Article détaillé : Berghouata.

Les Berghouatas, confédération de tribus issues essentiellement des Masmoudas, forment un émirat berbère entre le VIIIe et le XIe siècle. Après que les kharijites ont échoué dans leur rébellion au Maroc contre les califes de Damas, ils établissent un émirat indépendant dans la région de Tamesna, sur les côtes de l’Atlantique entre Safi et Salé, sous l’égide de Tarif al-Matghari.L'État Berghouata, dirigé par un gouvernement théocratique fixant les rituels d'un nouveau culte empruntant à la fois à l'islam, au judaïsme et aux antiques croyances locales, adopte une nouvelle religion s'appuyant sur un livre saint inspiré du Coran.

Les Berghouata maintiennent leur suprématie dans la région des plaines atlantiques durant quatre siècles et entretiennent des relations diplomatiques et commerciales avec le califat omeyyade de Cordoue qui voit probablement en eux des alliés potentiels contre les Fatimides et leurs alliés zénètes. Il semble que, sur les 29 tribus constitutives de ce royaume, douze aient adopté réellement la religion barghwata, les dix-sept autres étant restées fidèles au kharijisme.

Émirat de Sijilmassa (758-1055)

Article détaillé : Émirat de Sijilmassa.

Les dynasties berbères

Dynastie almoravide (v.1060-1147)

Article détaillé : Almoravides.

Les Almoravides sont issus des tribus berbères sanhadjas des Lamtounas et des Guzzalas qui nomadisaient dans le désert saharien entre l'Adrar mauritanien et le Tafilalet30,31,32. Ces tribus guerrières se structurent au sein d'un puissant mouvement religieux, sous l'impulsion du prédicateur Abdullah Ibn Yassin. Leur but est d'instaurer l'islam sunnite de rite malékite dans toute l'étendue de l'Occident musulman (Al-Andalus et Afrique du Nord). Ainsi leur vient leur nom d'al-Murabitoun, c'est-à-dire les combattants du ribat, une forteresse de la guerre sainte dressée contre leurs ennemis animistes. Les Almoravides sont victorieux dans leur guerre contre les royaumes noirs du Tekrour et du Ghana. Ils s'emparent ainsi du Ghana et de sa capitale Aoudaghost, avec tout l'or que produit ce pays et parviennent à remonter les pistes caravanières vers le nord, jusqu'au Tafilalet dans les années 1050, où ils mettent fin à l'existence du royaume de Sijilmassa. Leurs chefs sont successivement Abu Bakr Ibn Omar Elmtouni puis Youssef Ibn Tachfin .La guerre éclate entre les Almoravides et les Zénètes. Les Banou Ifren et les Maghraouas perdent alors tout pouvoir après la victoire finale des Almoravides. C'est Youssef Ibn Tachfin qui fonde Marrakech en 1062, au départ simple campement nomade destiné à devenir la capitale d'un empire. Les Almoravides font disparaître dans les régions qu'ils contrôlent toutes les doctrines qu'ils suspectent d'hérésie. C'est ainsi qu'ils suppriment le chiisme dans le Souss et qu'ils détruisent le royaume berghouata qui prospérait dans les plaines centrales de la Tamesna (correspondant aux actuelles régions de Doukkala-Abda et de Chaouia-Ouardigha) et du Tadla. Partout les Almoravides imposent le sunnisme malékite le plus strict, tel qu'enseigné par les écoles théologiques de Médine et de Kairouan. Cette unification religieuse se double d'une unification politique. Les Almoravides étendent ainsi leurs conquêtes jusqu'au Maghreb central, à la limite du royaume hammadide.

En 1086, Youssef Ibn Tachfin, appelé par les rois des taïfas d'Al Andalus, franchit le détroit de Gibraltar à la tête de ses forces sahariennes composées de nomades Sanhadjas et de guerriers africains du Bilad as-Sûdan, et parvient ainsi à briser l'offensive du roi de Castille Alphonse VI à Zallaqa (bataille de Sagrajas). Les Almoravides mettent fin au règne des roitelets, exilent l'émir de Séville Al Mutamid Ibn Abbad et celui de Grenade, Abdallah ben Bologhin, à Aghmat près de Marrakech. Ils unifient ainsi Al-Andalus, qui est incorporée à leur empire à partir de 1090. Ils ne parviennent cependant à récupérer Tolède tombée aux mains des Castillans en 1085. Youssef Ibn Tachfin, qui a pris le titre d'émir des Musulmans (mais non celui de calife, considérant ce privilège dévolu aux Abbassides), règne sur un ensemble géopolitique s'étendant du Sénégal jusqu'aux abords des Pyrénées et des côtes atlantiques jusqu'à Alger.

Après la mort de Youssef Ibn Tachfin en 1106, son fils Ali Ben Youssef lui succède, mais déjà la dynastie est contestée aussi bien en Espagne qu'en Afrique. La famille régnante prend en effet goût aux plaisirs et aux délices de la vie de cour raffinée. Dans le même temps, les populations subissent la dictature rigoriste des cadis malékites et les exactions locales des chefs militaires d'origine sanhadja qui exercent leur commandement à partir des villes marocaines et andalouses. Une telle conjoncture favorise un mécontentement généralisé dans l'ensemble du grand royaume almoravide.

Dynastie almohade (1147-1269)

Article détaillé : Almohades.

Mohammad Ibn Toumert, futur Mahdi est fils d'un amghar,

chef de village de la tribu des Harga, dans le Haut Atlas. Très

précocement animé par un zèle religieux, il entreprit dès sa jeunesse de

multiples voyages l’amenant à visiter Baghdad, Le Caire et peut-être même Damas où il découvre tout l'ampleur de la tradition musulmane, et notamment le soufisme. Au cours de ce périple, Ibn Toumert rencontre probablement le fameux mystique persan Ghazali,

dont les œuvres avaient été condamnées par les cadis almoravides en

Occident d'Islam. Rapidement, il entretient une profonde aversion pour

l'étroitesse du malékisme régnant en maître en sa patrie. C'est en 1117 qu'il regagne le Maghreb, via Tripoli, puis Tunis et enfin Béjaïa où ses prêches pieuses galvanisent les foules. À Melalla, il se lie d’amitié avec Abd al-Mumin, un Zénète, qui devient son meilleur disciple.C'est à Tinmel, au cœur de la très isolée vallée du N'fis qu’il établit sa « capitale ». Ses prêches rencontrent un écho considérable et il clame ouvertement son intention de liguer toutes les tribus insoumises des montagnes contre les Almoravides. Son aura grandissante suscite de jour en jour davantage d'inquiétudes de la part des Almoravides qui lancent contre lui en 1121 une expédition militaire commandée par le gouverneur du Souss, Abou Bakr Ben Mohammed El-Lamtouni. L'expédition est littéralement écrasée. À la suite de cette déconvenue, ses désirs s'estompent un temps mais en 1127 (ou 1129), une nouvelle expédition parvient dans les contreforts du Haut-Atlas aux environs d’Aghmat dans l'espoir de frapper un grand coup en pays Hintata, fief de la doctrine « Unitaire ». Mais Abd El Moumen et El Béchir contrarient ce plan et profitant de l'effet de surprise, ils parviennent même à assiéger ponctuellement Marrakech, capitale almoravide. Cependant, leurs faiblesses en combat de plaine les poussent à se retrancher en toute hâte (El Béchir mourut). Quelques mois plus tard, en septembre 1130, Ibn Toumert décède.

Abd El Moumen succéde d'abord secrètement au fondateur de la secte et privilégie une politique d'alliance avec les tribus de l'Atlas. Pour ce faire, il joue non seulement de ses origines Zénètes mais aussi de ce qui restait de cercles d'initiés qu'avait fondé son prédécesseur. Dès 1140, une intense campagne permet aux Almohades de s'attirer les faveurs des oasis du sud. Taza puis Tétouan sont les premières grandes cités à tomber. À la faveur du décès d’Ali Ben Youssef en 1143, il s'empare de Melilla et d'Al-Hoceima, faisant ainsi du nord du Maroc sa véritable base logistique. La mort du redoutable Reverter en 1145 suivie la même année de celle de Tachfin Ben Ali permet aux Almohades les prises respectives d’Oran, de Tlemcen, d'Oujda et de Guercif. S'ensuit ensuite le long et éprouvant siège de Fès qui durera la bagatelle de neuf mois durant lesquels Abd El Moumen se charge personnellement de prendre Meknès, Salé et Sebta. La conquête du Maroc s'achèvera finalement en mars 1147 par la prise de Marrakech, capitale du désormais déchu empire almoravide et dont le dernier roi Ishaq Ben Ali sera ce jour-là impitoyablement tué. Pour fêter cette victoire, Abd El Moumen fait bâtir la très célèbre Koutoubia sur les ruines de l'ancien Dar El Hajar.

En Andalousie la fin de la période almoravide a permis la résurgence des royaumes de taïfas et un regain de vigueur des chrétiens. En 1144 ils prennent même le contrôle de Cordoue. À l'ouest, Lisbonne et Santarem sont prises également. Almeria est également prise par les Aragonais pour une décennie entière. Directement menacées, les taïfas se voient obligés de faire de nouvel appel aux maîtres du Maghreb. Ainsi, avant la prise de Marrakech par les Almohades, Jerez et Cadix s'offrent à ces derniers. Dans le sillage de la prise de Marrakech, des corps expéditionnaires permettent la conquête de tout le Sud de la péninsule (Grenade, Séville, Cordoue…) puis de Badajoz. En 1157, Almeria est reprise. Abd El Moumen décèdera finalement en 1163 à Salé. Son fils Abu Yaqub Yusuf lui succède, d'abord reconnu à Séville puis à Marrakech. Il s'efforcera jusqu'à son décès en 1184 de régner en véritable « despote éclairé », soucieux de desserrer l'étau d'orthodoxie religieuse pesant sur le Maghreb.

À la mort d’Abu Yaqub Yusuf, les Almoravides demeurés maîtres des Baléares s’en vont porter le glaive là où jadis sévissaient les Normands. Ils arrachent Alger, Miliana, Gafsa et Tripoli aux Almohades et subventionnent des tribus bédouines d’Ifriqiya qui s’en iront mener des razzias dans tout le Maghreb médian et descendront même jusque dans les oasis du Drâa. Matées par les vigilantes milices d’un certain gouverneur Abu Yusf, ces tribus bédouines seront par la suite sédentarisées dans l’Ouest marocain, dans l’ancien pays bergouata où elles contribueront à l’effort d’arabisation des plaines du Gharb et de la Chaouia. Après la victoire d’Alarcos durant laquelle Alphonse VIII est battu par le souverain Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, les derniers fauteurs de troubles Almoravides sont écrasés dans le sud tunisien. C’est l’âge d’or almohade.

Les cheikhs de Marrakech procéderont alors à l’élection d’Abu Muhammad al-Adil. Les Hafsides, du nom d’Abû Muhammad ben ach-Chaykh Abî Hafs, autrefois vizir de Muhammad an-Nasir déclarent leur indépendance en 1226, sous l’impulsion de Abû Zakariyâ Yahyâ. La mort d’Abu Muhammad al-Adil marquera le début de l’ingérence du Royaume de Castille dans les affaires marocaines. Ferdinand III de Castille soutiendra Abu al-Ala Idris al-Mamun tandis que les cheikhs de la hiérarchie soutiendront le fils de Muhammad an-Nasir, Yahya al-Mutasim. C’est le premier qui prend pour un temps l’ascendant, parvenant à s'emparer de Marrakech et à massacrer les cheikhs. Il renie la doctrine religieuse almohade au profit du malékisme et consent en paiement de sa dette à construire l’église Notre-Dame de Marrakech en 1230. L’édifice est détruit deux ans plus tard. En 1233, son fils Abd al-Wahid ar-Rachid reprend Marrakech et chasse de Fès les Bani Marin futurs Mérinides (ces derniers faisaient payer à la ville et à sa voisine Taza un tribut depuis 1216), permettant de réunifier le Maroc. En Andalousie, Cordoue tombe aux mains de Ferdinand III de Castille dès 1236. Valence lui emboîtera le pas deux ans plus tard, puis ce sera au tour de Séville en 1248. Entre temps, Abu al-Hasan as-Said al-Mutadid parviendra à rétablir un semblant d’unité sur le Maroc mais accumulera les échecs face aux Mérinides dont l’avancée est irrésistible sur le Maroc septentrional. Pour une trentaine d’année, les Almohades survivront, repliés sur la plaine du Haouz et payant un tribut à leurs voisins septentrionaux. En 1269, Marrakech tombe. En 1276, c’est au tour de Tinmel. Un siècle et demi plus tard, l'empire almohade n'est plus.

Le Maroc au cours des croisades

Le califat almohade, sous le règne d'Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, établit un partenariat stratégique avec l'Égypte du sultan Saladin. Le point d'orgue de cette relation est l'ambassade d'Abou al Harith Abderrahman Ibn Moukid envoyé par Saladin auprès de la cour de Marrakech. Cette mission se concrétise par la participation de la flotte marocaine aux opérations maritimes contre les Croisés (sur les côtes du Proche-Orient et même en mer Rouge où les navires almohades prêtés à al-Adel mettent en échec l'expédition contre La Mecque organisée par Renaud de Châtillon en 1182)33. À la suite de la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, de nombreuses familles originaires du Maroc viennent participer au repeuplement de la ville sainte. Ils établissent ainsi en 1193 un quartier qui prit par la suite le nom de « quartier des Magharibas (Marocains) » ; de nombreux Palestiniens descendent de ces Marocains installés en Terre sainte.Dynastie mérinide (1269-1465)

Article détaillé : Mérinides.

Dès 1216, ils se faisaient payer tribut par les cités de Fès et Taza. Les Almohades soucieux de restaurer leur autorité sur tout leur territoire lancent de nombreuses contre-offensives, le plus souvent vaines. C’est au cours d’une de ces manœuvres que décède Abd al-Haqq. Son fils Uthman ben Abd al-Haqq lui succède. Dès 1227, toutes les tribus entre le Bou Regreg et la Moulouya ont fait allégeance aux Mérinides. En 1240, Uthman ben Abd al-Haqq décède, assassiné par son esclave chrétien. C’est son frère Muhammad ben Abd al-Haqq qui lui succède, assiégeant avec un succès relatif Meknès. Il décède en 1244, tué par des milices chrétiennes au service des Almohades. Au milieu de la décennie 1240, les troupes Almohades sont mises en déroutes à Guercif. Les Mérinides s’engouffrent alors dans la très stratégique Trouée de Taza, tremplin qui leur permit d’entreprendre le siège de Fès en août 1248 et d’envisager la prise de toute la moitié nord du Maroc. Mais la moitié sud n’est pas en reste. Abu Yahya ben Abd al-Haqq ayant précédemment succédé joue des amitiés traditionnelles des Beni Merin avec les Béni-Ouaraïn[réf. nécessaire] du Moyen Atlas et d’autres tribus du Tafilalet pour contrôler les oasis et détourner les revenus du commerce transsaharien de Marrakech vers Fès, désignée comme capitale mérinide.

En 1258, Abu Yusuf Yaqub Ben Abd Al-Haqq succède à son frère enterré dans l’antique Nécropole de Chella qu’il avait commencé à réhabiliter. Le début de son règne est marqué par une lutte avec son neveu qui réclamait la succession. Ce dernier parvient à prendre Salé. La situation à l’embouchure du Bou Regreg profite à la Castille qui prendra la cité en otage durant deux semaines. L’ouest du Rif est également en proie à de nombreuses insurrections Ghomaras tandis que Ceuta et Tanger sont alors aux mains d’un sultan indépendant, un dénommé El Asefi. Rapidement le nouveau souverain exprime son désir d’en découdre rapidement avec les Almohades retranchés dans le Haouz, l’est des Doukkala et une partie du Souss. Une première tentative en ce sens se solda par un échec en 1262. Les Almohades pressent alors les Abdalwadides d’attaquer leurs rivaux Mérinides par surprise. Yghomracen, célèbre souverain abdalwadide est défait en 1268. L’année suivante, Marrakech est définitivement prise.

Durant les années qui suivent, il boute les Castillans hors de tous leurs établissements atlantiques jusqu’à Tanger. En 1276, Fès, nouvelle capitale du royaume se voit augmentée d’un nouveau quartier administratif et militaire, à l’écart de l’ancienne ville, où se côtoient notamment le nouveau palais royal et le Mellah. C’est Fès El Jedid. Globalement la ville connaîtra sous l’ère mérinide un second âge d’or, après celui connu sous les Idrissides. Après la pacification totale du territoire et la prise de Sijilmassa aux Abdalwadides, le sultan franchit le détroit et tente de reconstituer la grande Andalousie musulmane des Almohades. Les entreprises espagnoles des Mérinides sont complexes mais n’accouchent que de peu de résultats concrets. À la suite du siège de Xérès, un traité de paix stipulant le retour de nombreux documents et ouvrages d’art andalous (tombés aux mains des chrétiens lors des prises de Séville et Cordoue) vers Fès. En 1286, Abu Yusuf Yaqub Ben Abd Al-Haqq décède à Algésiras. Il est inhumé à Chella.

Minaret des ruines de Mansourah à Tlemcen en Algérie, mosquée bâtie sous le sultan Abu Yaqub Yusuf an-Nasr.

Jusqu’à l’avènement d’Abu al-Hasan ben Uthman en 1331, la dynastie est marquée par une forme de décadence dont les principaux symptômes sont la multiplication :

- – des querelles de succession ;

- – des révoltes populaires (des difficultés dans le Rif, à Ceuta et Tanger se surajoutèrent au climat insurrectionnel croissant à Marrakech et dans le Souss) ;

- – des révoltes militaires (mutineries)…

Il a d’ailleurs également parachevé la construction de la Medersa Bou Inania de Meknès, entamé par son aîné. Ce dernier tentera un vain retour via Alger puis Sijilmassa. Il est finalement défait et tué par les armées de son fils sur les rives de Oum Errabiaa. Abu Inan Faris, profondément chagriné par ce décès, tentera alors de faire asseoir son autorité sur l’ensemble du royaume, de nouveau fragilisé par la recrudescence des volontés insurrectionnelles. Il s’entoure à ces fins d’Ibn Khaldoun, penseur de génie et véritable précurseur de la sociologie moderne. Son neveu, maître de Fès, est exécuté, mais à l’occasion de ce déplacement au Maroc, c’est Tlemcen qui se soulève. Une intense campagne permet un certain regain de vigueur des Mérinides mais Abu Inan est étranglé des mains d’un de ses vizirs, un certain al-Foudoudi, le 3 décembre 1358, neuf ans seulement après son accession au pouvoir.

Omar désincarcère alors le fils d’Abu l’Hasan, Abu Faris Abd al-Aziz ben Ali ou plus simplement Abd al Aziz. Après avoir réussi le tour de force d’évincer bon nombre de vizirs dont celui qui l’a porté au pouvoir, il parvient à mater le pouvoir parallèle en place à Marrakech (pouvoir dit d’Abou l'Fadel, vaincu en 1368). Il parvient à asseoir son autorité en pays Hintata, puis dans le Souss et à Sijilmassa. En 1370, Tlemcen, où s’était reconstitué le pouvoir abdalwadide, retombe aux mains des Mérinides. Mais deux ans plus tard seulement, il s’éteint. Le royaume est à nouveau scindé en deux, les zaouias prenant le pouvoir à Marrakech. La peste noire se fait dévastatrice.

S’ensuivent 21 années de déclin durant lesquelles se multiplient les intrigues dynastiques, les coups politiques des différents vizirs, les ingérences nasrides et de vaines tentatives de coup d’éclat militaires face à Tlemcen. Durant les deux périodes de déclin, la pratique de la course se développe, tant dans le nord, dans les environs de Tanger et Ceuta, que sur la côte atlantique.

En 1399, alors que le Maroc est en proie à une anarchie des plus totales, le roi Henri III de Castille arme une expédition navale destinée à annihiler la pratique de la course depuis Tétouan. En fait, la ville est non seulement mise à sac mais également totalement vidée de sa population (la moitié est déportée en Castille). En 1415, c’est au tour de Ceuta de tomber aux mains des navires de Jean Ier, roi du Portugal, lui aussi en croisade contre la course.

Anarchie mérinide et restauration idrisside (1465-1471)

Article connexe : Période d'anarchie wattasside.

En 1465, à la suite de la chute du régime mérinide à l'issue de la révolte de Fès, le chérif Mohammed ibn Ali est proclamé sultan ; c'est un descendant des Idrissides, de la branche des Amrani-Jouti ; le pouvoir du sultan Mohammed est toutefois limité à la région de Fès, plongeant le reste du pays dans l'anarchie et l'exposant aux velléités expansionnistes européennes. Pendant ce temps, Mohammed ach-Chaykh,

un des deux survivants du massacre de 1459, prépare sa reprise du

pouvoir, qu'il accomplira finalement en 1471 mettant fin à l'éphémère

gouvernement idrisside.Dynastie wattasside (1471-1554)

Article détaillé : Wattassides.

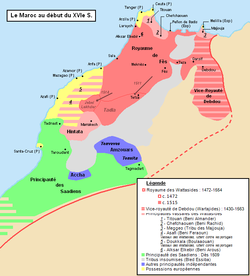

En 1472, les sultans wattassides de Fès ont perdu tous leurs territoires stratégiques et n'ont plus le contrôle du détroit de Gibraltar. Les Portugais prennent possession de Tanger en 1471 puis cèdent la ville à l'Angleterre en 1661 comme dot apportée par Catherine de Bragance à son époux Charles II d'Angleterre. La domination anglaise sur Tanger, relativement courte (1661-1684), sera contestée en permanence par le Parlement de Londres malgré l'octroi d'une charte à la colonie par Charles II, et ce en raison des difficultés financières qu'entraîne l'entretien de sa garnison soumise en permanence à la pression des assauts marocains. L'évacuation de Tanger est finalement décidée et confiée à l'amiral Lord Dartmouth , les troupes de Moulay Ismail prennent alors possession de la ville après 193 années d'une triple domination étrangère (portugaise, espagnole, anglaise).

Durant la domination portugaise (1471-1661, avec un intermède espagnol entre 1580 et 1640), Tanger constitue la capitale de l'Algarve d'Afrique, car il existe alors deux Algarves, celle d'Europe et celle d'Afrique, toutes deux considérées comme territoires relevant personnellement de la maison d'Aviz puis de la maison de Bragance (le roi du Portugal porte aussi le titre de roi des Algarves). Sous les règnes successifs d'Alphonse V, Jean II et Manuel Ier (période marquant l'apogée de l'expansion portugaise) l'Algarve africaine englobe presque tout le littoral atlantique marocain, à l'exception de Rabat et de Salé. Les Portugais contrôlent la portion côtière s'étendant de Ceuta à Agadir et à Boujdour, avec pour points de jalon les places fortes de Tanger, Asilah, Larache, Azemmour, Mazagan, Safi et Castelo Real de Mogador. D'Azemmour est originaire Estevanico (de son vrai nom Mustapha Zemmouri), un Marocain réduit en esclavage par les Portugais puis revendu aux Espagnols, et qui s'illustrera par son exploration et sa reconnaissance de l'Amérique jusqu'aux confins du Mexique et de l'Arizona dans les rangs des conquistadors hispaniques.

Les possessions de la Couronne lusitane constituent des fronteiras, équivalent portugais des presidios espagnols, et sont utilisées comme escales sur la route maritime du Brésil et de l'Inde portugaise. Néanmoins la plus grande partie du Maroc portugais est reconquise par les Saadiens en 1541. La dernière fronteira est celle de Mazagan, récupérée par les Marocains en 1769. Les Espagnols pour leur part s'attribuent la côte méditerranéenne avec les présides de Melilla et le rocher de Vélez de la Gomera, ainsi que la région de Tarfaya faisant face aux îles Canaries. Ils prennent également le contrôle de Ceuta à l'issue de la débâcle portugaise à la bataille des Trois Rois qui se solde par l'établissement de l'Union ibérique (1580).

Les Wattassides affaiblis donnent finalement le pouvoir à une dynastie se réclamant d'une origine arabe chérifienne (les Saadiens) en 1554.

Les dynasties chérifiennes

Dynastie saadienne (1554-1659)

Article détaillé : Saadiens.

Les Saadiens, appelés parfois Zaydanides, constituent une dynastie arabe chérifienne originaire de la vallée du Draâ. Elle arrive au pouvoir en 1511 avec le sultan Muhammad al-Mahdi al-Qaim bi-Amr Allah et choisit Marrakech pour capitale définitive après Taroudant. À partir de 1554 elle contrôle entièrement le Maroc, alors que le Maghreb central et oriental est sous la domination des Ottomans. Mohammed ech-Cheikh est un adversaire résolu du sultan-calife ottoman Soliman le Magnifique. Pour conjurer la menace exercée par les gouverneurs turcs d’Alger, le sultan saadien n’hésite pas à chercher l’alliance des Espagnols qui occupent Oran et lui permettent de s’emparer de Tlemcen. Malgré un raid dévastateur contre Fès

les troupes ottomanes ne pénètrent pas vraiment l’intérieur du

territoire marocain, et les Saadiens peuvent étendre leur occupation sur

le Nord-Ouest algérien. La diplomatie de Mohammed ech-Cheikh lui vaut

l’inimitié tenace de la Sublime Porte. En effet, en 1557 des assassins à la solde du pacha d’Alger Hasan Corso décapitent le sultan marocain et envoient sa tête en trophée à Istanbul, où Soliman peut contempler ainsi son implacable ennemi de l’Ouest Ce meurtre n’a cependant pas d’incidence sur le front militaire et consolide même les assises de la dynastie saadienne.Désignés par les confréries mystiques et notamment la Chadilya et la Jazoulya, les Saadiens ont la lourde tâche de réunifier le Maroc et de combattre le jeune roi Sébastien Ier de Portugal désireux de mener sa croisade personnelle en Afrique. En 1578 à Ksar el-Kébir (bataille des Trois Rois), une grande armée portugaise composée en bonne partie de mercenaires originaires de presque toute la chrétienté occidentale catholique (chevaliers portugais, miliciens des provinces espagnoles, lansquenets allemands et flamands et hallebardiers italiens des troupes papales) est complètement anéantie par les forces militaires de l'Empire marocain saadien qui s'offrent une victoire au retentissement considérable47. À l’issue de cette bataille, la dynastie se concentre sur le nord-est du Maroc afin de protéger le pays des ambitions ottomanes.

Malgré leur opposition politique à la Sublime Porte, les Saadiens organisent leur makhzen et leur armée sur le modèle ottoman. L’administration adopte les titres de pachas et de beys, et les sultans se dotent d’une garde d’élite composée de peiks et de solaks, reprenant la discipline et le costume caractéristique des janissaires turcs. Un représentant du sultan doté du titre de "khalifa"exerce le pouvoir de vice-roi depuis Fès sur les provinces du nord et de l’est. Beaucoup de pachas et de caïds sont des renégats et des Andalous chargés de prélever les impôts, de lever des troupes et de surveiller les tribus afin de prévenir toute révolte contre le makhzen saadien.

L'Empire songhaï détruit et son souverain Askia Ishaq II renversé, l’or de la vallée du fleuve Niger prend le chemin des oasis marocaines puis de Marrakech par le circuit de caravanes sous forte escorte armée. Grâce à cet or malien, le sultan al-Mansur se lance dans une politique de grand prestige, achève son immense et luxueux palais El Badi siège d'une vie de Cour très fastueuse, et l’on voit même la reine de France Catherine de Médicis tenter de recourir à un emprunt de 20 000 ducats auprès du richissime calife saadien52.

De son côté la reine Élisabeth Ire d’Angleterre veut nouer une alliance stratégique anti-espagnole avec le puissant califat saadien, afin de contrer les ambitions de Philippe II. Cette politique se concrétise par l’attaque conjointe anglo-marocaine contre Cadix (1596) et par l’échange d’ambassadeurs entre les cours de Londres et de Marrakech en 1600. Mais cette page brillante s’achève par le décès d’Ahmed à Fès en 1603. Dès 1612, les pachas de Tombouctou se conduisent en princes indépendants et l’or du Mali cesse de parvenir jusqu’à Marrakech. La dynastie s’éteint en 1659 à la mort du sultan Ahmed el-Abbas, qui met fin à une longue guerre dynastique opposant les différents héritiers de la famille saadienne.

À la veille de la disparition de la dynastie saadienne, le Maroc se fractionne en plusieurs pouvoirs locaux, dont certains ambitionnent de dépasser leur cadre régional et de s’imposer à l’échelle nationale. Parmi ces puissances, les plus remarquables sont la zaouia de Dila, basée dans le Moyen-Atlas, et dont la force repose sur les tribus berbères des montagnes, notamment les Sanhadjas, ainsi que la zaouia d’Illigh qui fonde le royaume du Tazeroualt dans le Souss et contrôle d’importantes routes caravanières en provenance du Sahara. À côté de ces États théocratiques soufis, le chef de guerre el-Ayyachi, champion du jihad dans les provinces atlantiques, se taille un fief important dans le Gharb. Les villes côtières à dominante andalouse s’érigent également en entités politiques indépendantes, comme la République de Salé et la principauté des Naqsides à Tétouan. Enfin, à Marrakech et dans le Haouz émerge la seigneurie des anciens caïds du palais saadien. Mais de tous ces protagonistes en présence, ce sont les Alaouites, émirs du Tafilalet qui s’imposent grâce à une conquête méthodique et graduelle du Maroc, mettant à profit les faiblesses internes et les dissensions de leurs adversaires. La dynastie alaouite parvient ainsi au pouvoir sur l’ensemble du territoire au milieu du XVIIe siècle.

L'arrivée des Andalous et des Morisques

Il est nécessaire de rappeler qu'avant 1492, la proximité géographique du Maroc avec l'Espagne andalouse a naturellement induit des échanges constants et divers entre ces deux pays.

La proximité du Maroc et la volonté de retour en Espagne va entraîner la présence d'une grande concentration d'Andalous sur les rives Nord du Maroc. Les Rois catholiques espagnols voyant dans cette concentration un danger, situé à juste à 14 km de leur rive, attaquèrent les rives Nord du Maroc et du Maghreb et prirent les villes de Melilla et de Penon de Velez afin de prévenir toute tentative de retour.

L'arrivée massive de ces Andalous, que le Maroc devra intégrer dans les tissus social et économique, va marquer un nouveau tournant dans la culture, la philosophie, les arts et la politique. Notons que de nombreux intellectuels et artistes andalous rejoindront les cours royales, ce mouvement sera initié par le célèbre Averroes de Cordoue (décédé à Marrakech) et par le dernier poète arabe classique de l'Espagne musulmane, Ibn al-Khatib de Grenade qui finit sa vie à Fès.

De même, la ville de Tétouan, peuplée majoritairement « d'Andalous » depuis sa reconstruction à la fin du XVe siècle, forme une principauté de facto indépendante, gouvernée par la famille Naqsis. La principauté accueille plus de 40 000 Morisques à la suite de leur expulsion. De structure sociale comparable à celle de Rabat, la course y représente une activité de première importance par le biais de son port de Martil, en aval du fleuve éponyme qui l'y relie.

Au Maroc, la guerre de course décline à la fin du XVIIIe siècle, avec arrêt définitif en 1829, à la suite des attaques de représailles de la flotte autrichienne contre la ville d'Asilah (qui faisait suite à la capture d'un navire de cette nation par des corsaires marocains55). La majorité des capitaines salétins est d'origine morisque mais sont aussi présents beaucoup de renégats européens (le plus célèbre étant le Néerlandais Jan Janszoon devenu le grand amiral Mourad Raïs), des Marocains autochtones et des marins turcs ou turquisés originaires d'Alger et de la Régence de Tripoli.

Dynastie alaouite (de 1664 à nos jours)

Article détaillé : Dynastie alaouite.

Abdelkader Perez, amiral de la flotte impériale chérifienne sous Moulay Ismail (début du XVIIIe siècle)

Mohammad Temim, Ambassadeur du Maroc, à la Comédie Italienne (1682), Antoine Coypel (1661-1722), Versailles.

Lettre de George Washington adressée à Mohammed III à l'occasion du traité de paix et d'amitié maroco-américain signé à Marrakech en 1787.

Moulay Sulayman (1792-1822) mène une politique isolationniste. Le sultan ferme le pays au commerce étranger, notamment européen, et supprime les postes de douane créés par son père. Sur le plan interne ses dahirs d'inspiration ouvertement salafiste provoquent des révoltes tribales et urbaines, liées à sa décision d'interdire les moussems et le maraboutisme. Les Berbères du Moyen-Atlas, notamment les Aït Oumalou, se regroupent sous la direction du chef de guerre Boubker Amhaouch et forment une grande coalition tribale à laquelle se joignent même les Rifains. Durant les années 1810, l'armée makhzen essuie ainsi de lourdes défaites entraînant la chute de Fès et le repli du sultan sur les villes côtières demeurées sous son autorité. Les tribus insurgées et la ville de Fès vont jusqu'à essayer d'imposer le propre fils de Sulayman, Moulay Saïd, à la tête de l'État, mais finissent par échouer.

Sur le plan extérieur, le sultan parvient à écarter les tentatives d'influences diplomatiques et militaires exercées par l'empereur Napoléon Ier, proche voisin du Maroc depuis l'occupation de l'Espagne par les troupes françaises en 1808 (Guerre d'indépendance espagnole). Moulay Sulayman se tourne en revanche vers Saoud ben Abdelaziz, émir du Nejd et du premier État saoudien, manifestant un fort intérêt pour le salafisme wahhabite en pleine progression60. Ce rapprochement stratégique s'explique par les affinités anti-ottomanes qui caractérisent le souverain alaouite comme l'émir saoudien, ainsi que par les sensibilités religieuses de Sulayman. Profitant de sa campagne militaire contre la Régence d'Alger, le sultan parvient à expulser définitivement les troupes turques du bey de Mascara qui occupaient les provinces orientales d'Oujda et de Berkane depuis 1792, et à rétablir l'autorité chérifienne sur le Touat et d'autres oasis du Sahara central.

Bombardement et attaque française contre Mogador (Essaouira) sous les ordres de François d'Orléans Prince de Joinville et fils de Louis-Philippe Ier, durant la guerre franco-marocaine de 1844

La pression coloniale

Article détaillé : Maroc précolonial.

Puissances en présence

Le Royaume-Uni cherche à accroître sa puissance économique et signe, en 1856, un traité commercial très à son avantage. L'Espagne pousse son désir de reconquête. Répondant aux succès des colonisations accomplies par la France, elle prend possession des îles Jaafarines, îlots méditerranéens, en mai 1848. Elle déclenche et gagne la guerre de Tétouan en 1859-186065. Cette défaite impose au Maroc de lourdes pertes humaines ainsi qu'une importante indemnité de guerre, ce qui aggrave une situation économique déjà mal-en-point.

La France quant à elle, désireuse de constituer en Afrique du Nord un territoire homogène signe, en 1863, une convention franco-marocaine. Les avantages accordés à la France et le Royaume-Uni sont élargis à tous les pays européens lors de la conférence de Madrid (1880).

Le sultan Moulay Hassan à la tête du pays durant cette période (1873 - 1894) tente de le moderniser et joue sur les rivalités européennes pour conserver son indépendance. Mais à son décès, et encore plus à la mort du grand vizir régent Ahmed ben Moussa dit « Ba Ahmad » en 1900, les manœuvres coloniales reprennent de plus belle sur le Maroc. la France en particulier occupe et intègre les terres marocaines orientales à ses départements d'Algérie entre 1902 et 1904. En effet, depuis qu'elle occupe et colonise l'Algérie, la France se préoccupe de la sécurité des confins algéro-marocains et lorgne sur le sultanat voisin, l'un des derniers pays indépendants d'Afrique. Ses commerçants et entrepreneurs s'y montrent très actifs, notamment à Casablanca, un port de création récente.

C'est ainsi que Lalla Maghnia et le Sahara central touchant la frontière du Mali, le Touat, Tidikelt, la Saoura, Béchar, Jorf Torba, Abbadia, Métarfa, Hassi Regel, N'khaila, El Hamira, Kenadsa et Timimoun, passent sous contrôle français.

La politique menée par Abd al-Aziz conduit le pays à une crise économique et financière.

Crise de Tanger

Article détaillé : Crise de Tanger.

Le 31 mars 1905, en vue de prévenir la mainmise de la France sur le Maroc, Guillaume II débarque théâtralement à Tanger, traverse la ville à cheval, à la tête d'un imposant cortège, va à la rencontre du sultan Abd al-Aziz pour l'assurer de son appui et lui faire part de son désaccord face aux droits concédés à la France sur le Maroc. Il est prêt à entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines. Le sultan Abd el-Aziz impressionné par ce discours décide de refuser toutes les réformes préconisées par l'ambassadeur Eugène Regnault.

La France hésite, mais ne s'estimant pas prête pour la guerre, accepte la demande de réconciliation de l'Allemagne. Ce « coup de Tanger » entraîne une poussée de germanophobie en France et la démission du ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé.

Conférence d'Algésiras

Article détaillé : Conférence d'Algésiras.

Du 7 janvier au 6 avril 1906, à la suite de l'affaire de Tanger, se tient à Algésiras,

au sud de l'Espagne, une conférence internationale sur le Maroc afin

d'apaiser les tensions entre les différentes puissances qui se disputent

le pays. Elle rassemble douze pays européens et les États-Unis. Cette

conférence confirme l'indépendance de l'Empire chérifien, mais rappelle

le droit d'accès de toutes les entreprises occidentales au marché

marocain, et reconnaît à l'Allemagne un droit de regard sur les affaires

marocaines. Toutefois, au grand dam de Guillaume II, la France et

l'Espagne se voient confier la sécurité des ports marocains et un

Français est chargé de présider la Banque d'État du Maroc. La police franco-espagnole des ports, dirigée par un haut-commissaire suisse, est créée officiellement pour assurer l'ordre dans l'ensemble des ports marocains ouverts au commerce extérieur.En 1909, l'Espagne étend sa zone d'influence à tout le Rif, afin de contrôler ses mines de fer. Les troupes du général Diaz-Ordonez se heurtent néanmoins à une vive résistance des tribus.

Incident d'Agadir (1911)

Article détaillé : Coup d'Agadir.

Les protectorats français et espagnol (1912 - 1956)

Le traité institue, à partir du 30 mars 1912 le régime du protectorat français. En octobre de la même année, le sous-protectorat espagnol est mis en place sur le Nord du Maroc.

La zone espagnole dispose d'une organisation assez semblable à la zone française, avec un résident général nommé par Madrid. Le sultan est représenté par un khalifa, lequel réside à Tétouan, capitale du protectorat hispanique. Ce territoire ne connaît pas de développement économique comparable à la zone française, mais joue un rôle décisif dans l'avenir de l'Espagne. C'est en effet depuis Tétouan et Melilla qu'éclate le coup d'État (pronunciamento) du général Franco, commandant des troupes coloniales du Maroc (Légion espagnole des tercios et unités regulares) contre la République espagnole le 17 juillet 1936. Cet événement marque le début de la guerre civile espagnole.

La ville de Tanger quant à elle constitue une zone internationale au statut particulier défini en 1923. Cette entité est régie par une commission de huit puissances étrangères dont les États-Unis. Le mendoub, haut fonctionnaire du makhzen, est le délégué du sultan, mais la réalité du pouvoir appartient aux membres de la commission internationale.

La Première Guerre mondiale

Article détaillé : Première Guerre mondiale.

La guerre du Rif

Articles détaillés : Guerre du Rif et République du Rif.

En 1921, la tribu berbère des Beni Ouriaghel de la région d'Al-Hoceïma, sous la conduite d'Abdelkrim al-Khattabi, se soulève contre les Espagnols. Le général Manuel Fernández Silvestre

dispose alors d'une puissante armée forte d'environ 60000 soldats pour

réprimer cette révolte. En juin la presque totalité de cette armée

espagnole est anéantie à la bataille d'Anoual. Cette défaite pousse le général à se suicider.En février 1922, Abdelkrim al-Khattabi proclame la République confédérée des Tribus du Rif. Les Rifains espèrent alors rallier les tribus de la zone française. Le gouvernement d'Ajdir bénéficie au niveau international du soutien symbolique du Komintern et de la neutralité bienveillante du Royaume-Uni. Le prestige d'Abdelkrim est célébré du Maghreb jusqu'au Machrek et en Turquie, où l'opinion le compare à Mustafa Kemal Ataturk67. Il sera également cité comme référence par les plus célèbres leaders révolutionnaires et contestataires du XXe siècle, tels que Mao Zedong, Ho Chi Minh et Che Guevara68.

Les troupes d'Abdelkrim, équipées du matériel abandonné des Espagnols, menacent dès lors directement Fès, cœur spirituel du Maroc sous domination française. Face à leur avancée, la puissance coloniale française envoie le maréchal Philippe Pétain, rendu célèbre par la bataille de Verdun, mener l'offensive militaire sur le Rif à la tête de 250 000 soldats et auxiliaires et d'une quarantaine d'escadrilles d'aviation. Le résident général Lyautey, jugé trop attentiste, est contraint de démissionner puis est rappelé à Paris en 1925. S'ensuit une répression sur les Rifains, où bombardements terrestres et aériens, usage d'armes chimiques de fabrication allemande (y compris sur des populations civiles) et supériorité numérique obligent les troupes d'Abdelkrim à se rendre en mai 1926.

Abd el-Krim est exilé dans un premier temps à La Réunion jusqu'en 1948 et puis en Égypte, où il prend la tête du Comité de Libération du Maghreb, et où se retrouvent également Allal El Fassi, Messali Hadj et Habib Bourguiba, et ce jusqu'à son décès en 1963. Cette reddition marque la fin de l'expérience rifaine. Cependant la résistance politique née des jeunes Marocains éduqués de l'élite citadine ne fait que prendre son ampleur dès ce moment avec la création du Comité d'action marocain, ancêtre de l'Istiqlal. Cette action politique prendra de l'ampleur et se poursuivra qu'à la proclamation de l'indépendance du Maroc le 2 mars 1956.

La Seconde Guerre mondiale

Article détaillé : Seconde Guerre mondiale.

La promulgation en mai 1930 du dahir berbère va, à partir le la cité de Salé, provoquer la réaction pacifique de la jeunesse nationaliste dans tout le pays, avec la récitation du latif

dans les mosquées et la signature de télégrammes de protestation contre

ledit dahir le 28 août 1930, avant de passer à une coordination

nationale de la protestation par la création d'un Comité d'Action

Marocain dès 1934. Interdit en 1937, tous ses initiateurs sont pourchassés, emprisonnés ou exilés. Parmi eux il faut citer Allal El-Fassi (exilé au Gabon),

El-Ouazzani (placé sous résidence surveillée), Balafrej, qui sont les

fondateurs historiques du mouvement pour l'indépendance. L'affaire du

dahir berbère aura tout de même déclenché une vaste mobilisation

médiatique dans le monde musulman, grâce notamment à l'action de l'émir druze libanais Chekib Arslan, fervent militant de la cause arabe et ami personnel de leaders nationalistes marocains69.La Seconde Guerre mondiale se déclenche en Europe alors que l'opposition nationaliste au Maroc est décimée par la répression. Il est à noter que ses dirigeants n'ont jamais appelé à pactiser avec les forces de l'Axe contre l'occupant français. Mieux ils ont attendu, et profité du débarquement américain de 1942 pour reprendre leur mouvement public de revendication.

La défaite de la France a pour conséquence de placer l'administration coloniale sous les ordres du régime de Vichy pro-hitlérien et collaborationniste qui veut obliger le sultan Mohammed Ben Youssef (Mohammed V), souverain chérifien depuis 1927, à appliquer les lois antisémites d'inspiration nazie aux Marocains de confession juive. Mais le sultan s'y refusera et cette attitude ainsi que son soutien indéfectible à la cause de la France libre lui vaudront la reconnaissance de Charles de Gaulle lors de la victoire alliée de 1945, reconnaissance symbolisée par la dignité de compagnon de la Libération conférée au sultan marocain.

En novembre 1942 a lieu le débarquement américain sur les côtes marocaines, à Port-Lyautey (Kénitra), Fédala (Mohammedia), Casablanca et Safi. Il s'agit de l'opération Torch, supervisée par les généraux Eisenhower et Patton. Les forces fidèles à l'État français sont rapidement mises en déroutes, et le Protectorat du Maroc quitte le camp de l'Axe pour celui des Alliés. Il s'ensuit en janvier 1943 la conférence de Casablanca, qui rassemble le président américain Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill, ainsi que le chef de la France libre, le général de Gaulle, et son rival en AFN (Afrique française du Nord) le général Henri Giraud. Cette conférence, malgré l'absence remarquée de Staline, marque un tournant dans le déroulement de la guerre. Les dirigeants alliés annoncent en effet la poursuite du conflit jusqu'à capitulation inconditionnelle de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et du Japon impérial, ainsi qu'une aide matérielle occidentale importante à l'URSS et l'ouverture d'un front en Europe avec le débarquement projeté en Sicile (opération Husky). Localement la conférence a également un impact déterminant. Le sultan Mohammed Ben Youssef est en effet invité à Anfa par Roosevelt et Churchill, et reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État à part entière. La portée d'un tel événement n'est sûrement pas étrangère à la déclaration d'indépendance du 11 janvier 1944 formulée par le parti de l'Istiqlal.

Janvier 1943: Entretiens du sultan Mohamed V et du président américain Roosevelt et du Premier ministre britannique Winston Churchill à Anfa.

En conséquent un puissant esprit de contestation nationaliste se développe dans le pays. L'invasion de la France par les Allemands en 1940 puis, en 1942, le débarquement anglo-américain sur les côtes du Maroc, avaient atteint l'autorité de la métropole et jeté le discrédit sur le résident Charles Noguès, qui avait autorisé l'installation d'une délégation de la Commission allemande d'armistice à Casablanca. En 1943, le parti de l'Istiqlal (indépendance) est fondé par des nationalistes marocains. Mohamed Hassan El Ouazzani, alors en exil intérieur au Sud marocain, rival d'Allal El Fassi depuis 1934, fonde son propre parti, le modeste PDI (Parti démocratique pour l'indépendance). L'Istiqlal et, dans la mesure de ses moyens le PDI, vont s'organiser à travers de nombreuses régions jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Dans la zone espagnole s'active le Parti de la Réforme nationale d'Abdelkhalek Torrès, en liaison avec les mouvements panarabistes du Machrek.

De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle

Emeutes de Casablanca (21 juillet 1955)

Fontaine hommage, rappelant les négociations pour l'indépendance du Maroc, dans le parc de verdure d'Aix-les-Bains.

- 28 août 1930 : signature à Salé du manifeste contre le Dahir Berbère promulgué en mai 1930 et première prise de conscience politique des nationalistes.

- 1934 : création de l'Action marocaine.

- 18 novembre 1933 : célébration à Fès de la première fête du trône.

- 1937 : scission de l'Action marocaine : Mohamed Hassan El Ouazzani fonde le mouvement populaire qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale en 1946, le Parti démocratique de l'indépendance (PDI) tandis qu'Allal El Fassi crée le Parti national, qui se transformera en Parti de l'Istiqlal (PI) en décembre 1943.

- 11 janvier 1944 : signature du Manifeste de l'indépendance par 67 leaders nationalistes toutes tendances confondues, les manifestations de soutien sont sévèrement réprimées et de nombreux leaders emprisonnés.

- 1947 : le sultan Mohammed Ben Youssef prononce le discours de Tanger, réclamant l'indépendance du pays et son intégrité territoriale. Ce discours provoque le limogeage de Labonne considéré comme trop tolérant envers les nationalistes. Il est remplacé par le général Alphonse Juin, qui inaugure une logique de confrontation avec le sultan et l'ensemble du mouvement nationaliste marocain.

- 20 août 1953 : exil du sultan Mohammed Ben Youssef et de la famille royale en Corse puis à Madagascar (Antsirabé). Un nouveau sultan âgé de 70 ans, Mohammed ben Arafa est élu par les Oulémas avec l'appui du pacha de Marrakech, Thami El Glaoui. Cette décision engendre des émeutes populaires à Casablanca, durement réprimées. L'Espagne de Franco, non prévenue de cette manœuvre, refuse de reconnaître sa légitimité.

- 1953 : le général Augustin Guillaume, successeur de Juin au poste de résident, pour sa première visite officielle à Agadir échappe de peu à un accueil aux cocktails Molotov préparé par le PDI.

- 20 août 1953 : Déclenchement de la révolution du Roi et du peuple.

- mai 1954 :Le général Guillaume est remplacé par un civil, Francis Lacoste.

- 23 août 1955 : rencontre franco-marocaine à Aix-les Bains au cours de laquelle il est décidé de déposer Ibn Arafa.

- 6 novembre 1955 : le gouvernement français reconnaît le principe de l'indépendance du Maroc70.

- 16 novembre 1955 : retour triomphal de Mohammed Ben Youssef, futur roi Mohammed V, à Rabat-Salé.

- 18 novembre 1955 : Sidi Mohammed Ben Youssef célèbre la fête du trône à la Tour Hassan de Rabat

- 15 février 1956 : visite de SM Mohammed V en France. Ouverture des négociations franco-marocaines sur l'indépendance du Maroc et l'abrogation du traité de Fès de 1912 établissant le protectorat français sur le Maroc. Le parti de l'Istiqlal représenté par Abderrahim Bouabid, Mohamed Lyazidi et Mehdi Ben Barka ainsi que le PDI (Parti pour la démocratie et l'indépendance) représenté par Abdelhadi Boutaleb et Ahmed Cherkaoui participent à ces négociations.

- 2 mars 1956 : Mohammed V annonce au peuple marocain l'indépendance du Maroc. Le sultan Sidi Mohammed ben Youssef prend le titre de roi Mohammed V, son fils Hassan II lui succède en 1961, puis son petit-fils, en 1999, Mohammed VI.

- 7 avril 1956 : un accord est signé à Madrid entre Mohammed V et le général Franco mettant fin à la souveraineté espagnole sur le nord du pays. Le 20 octobre, la zone de Tanger, qui était soumise à un statut international particulier, est elle aussi réintégrée au Maroc.

Le Maroc moderne (depuis 1956)

Article détaillé : Histoire du Maroc depuis 1956.

Règne de Mohammed V

Mbarek Bekkai, ancien pacha de Sefrou, chef du premier gouvernement marocain de l'indépendance en 1956

Durant les premières années après l’indépendance jusqu'en 1960, la politique marocaine consiste à reconstituer le « Grand Maroc » comprenant la Mauritanie, une partie de l'Algérie, le nord-ouest du Mali voire l'archipel des îles Canaries, projet dans lequel le roi ne voulait pas être débordé par le parti de l’Istiqlal. Après le retrait d'Allal El Fassi, l'abandon de cette idéologie se confirme par la reconnaissance officielle de la Mauritanie par le gouvernement de Rabat.

Hassan II

La tension politique latente, consécutive à l'état d'exception, se manifeste par les tentatives de coups d’État militaires du général Medbouh et du colonel M'hamed Ababou contre le palais de Skhirat (1971), ainsi que du général Oufkir contre le Boeing royal en plein vol (coup d'État des aviateurs de 1972). En 1973, et ce afin d'atténuer ces tensions, Hassan II procède à la « marocanisation » des derniers domaines agricoles appartenant à des colons français. Il envoie également un corps expéditionnaire marocain combattre aux côtés des autres armées arabes durant la guerre du Kippour contre Israël. Mais c'est surtout vers les territoires du Sahara occidental sous domination espagnole (que les Marocains revendiquent comme Provinces du Sud) que se porte l'attention du monarque, à partir de 1975.

En 1969, l'Espagne rétrocède l'enclave d'Ifni, onze ans après le territoire de Tarfaya, mais la décolonisation du Sahara est incomplète, puisque le Rio de Oro et le Seguia el-Hamra connaissent encore l'occupation coloniale espagnole et la répression franquiste. C'est précisément au lendemain de la disparition du vieux Caudillo en 1975 que le Maroc entame une récupération planifiée de ces territoires, connue sous le nom de Marche verte.

1963 : guerre des Sables

Article détaillé : Guerre des sables.

La guerre des sables d'octobre 1963 est un conflit militaire opposant le Maroc et l’Algérie peu après l’indépendance de celle-ci. Après plusieurs mois d'incidents frontaliers, la guerre ouverte éclate dans la région algérienne de Tindouf et Hassi-Beïda, puis s'étend à Figuig au Maroc. Les combats cessent le 5 novembre, et l'Organisation de l'unité africaine obtient un cessez-le-feu définitif le 20 février 1964, laissant la frontière inchangée71,72,73.Conflit du Sahara

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

1980-90 : instabilité sociale

Depuis les dernières décennies post-coloniales, le Maroc penche pour une politique nationale agricole alors que ses voisins se tournent vers l'industrie mais cette décision ne suffit pas à enrayer les inégalités sociales qui déclencheront la colère de la population à travers les émeutes de 1981 à Casablanca et de 1984 à Marrakech et dans le Nord. Les campagnes agricoles sont victimes d'une longue période de sécheresse, tandis que la chute des cours du phosphate et la politique de rigueur budgétaire imposée par le FMI assombrissent la conjoncture économique. En octobre 1987 le roi Hassan II fait état d'une candidature marocaine pour l'adhésion à la Communauté européenne, mais cette demande n'aboutit pas. Le Maroc obtiendra en revanche le statut de partenaire avancé auprès des institutions européennes.En 1984 avait déjà eu lieu une tentative de fusion maroco-libyenne à la suite du traité d'Oujda75 pour compenser le retrait du Maroc des instances de l'OUA (à la suite de la reconnaissance officielle du mouvement sahraoui par l'organisation panafricaine). Mais cette union binationale échoue en 1986 à la suite de la visite du Premier ministre israélien Shimon Peres à Ifrane et au bombardement de la Libye par les États-Unis (opération El Dorado Canyon), proches alliés du Maroc. L'hostilité de l'administration Reagan à l'égard du régime de Mouammar Kadhafi entérine donc la fin de l'union maroco-libyenne76.

1991 à 1999

Le Maroc se distingue comme faisant partie des pays arabes ayant envoyé un contingent au Koweït aux côtés des Occidentaux pendant la guerre du Golfe, malgré les fortes manifestations populaires dans les rues marocaines en faveur de l'Irak.Sur le plan intérieur, les années 1990 voient s'amorcer une relative libéralisation du régime par le roi Hassan II, politique qui culmine avec la tenue des élections démocratiques de 1997 et la formation d'un gouvernement dit d'alternance, présidé par Abderrahman El Youssoufi de l'USFP (socialiste). Les prérogatives royales restent néanmoins confirmées par les référendums constitutionnels de 1992 et 1996.

Règne de Mohammed VI

Au début du XXIe siècle, le Maroc se trouve confronté à un certain nombre de crises et de défis : conflit de l'îlot Persil avec l'Espagne en 2002, terrorisme avec les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca77,78,attentat du 28 avril 2011 à Marrakech79,80,81,82et émeutes sociales de Sidi Ifni en 2008, qui font ressortir toutes les problématiques de ses enjeux nationaux et internationaux.

Le Maroc est touché en 2011 par le printemps arabe et connaît une série de manifestations populaires, Le roi fait alors approuver une nouvelle constitution par référendum. Les élections législatives qui s'ensuivent sont remportés par les islamistes du PJD. Abdel-Ilah Benkiran est nommé Premier ministre suite à ce scrutin.